プレミアムサポートが生まれた背景

プレミアムサポートが生まれた理由は、大きく3つあります。

ひとつ目が、サポートデスクを利用するユーザーの割合が、全体の10〜20%にとどまっていたことです。決して低い数字ではありませんが、SPEEDAの強みのひとつとしてサポートデスクが紹介されている以上、もう少し高い数値にしたいと考えていました。

利用率が上がらないのはなぜかと考えたときに、サポートデスクを「使わない」のではなく、「使いにくい」「使えない」のではないかと思い当たりました。

サポートデスクに質問するためには、ある程度調査に必要な情報がわかっていることが前提です。たとえば、マネジメント層から競合分析するように言われたとしても、どういう分析をする必要があって、そのためにどういう情報が必要か、を整理できていなければ質問ができません。その部分を支援して、利用へのハードルを下げられないかと考えました。

ふたつ目が、ユーザーのアウトプットの質を上げる支援がしたかったことです。カスタマーサクセス(以下「CS」)担当の商談に同席させてもらったところ、競合他社の決算データをSPEEDAから取り出して羅列するだけの資料にとどまっているユーザーが少なくありませんでした。

サポートデスクではさまざまなユーザーからのお問合せを通じて、いろいろな調査観点を学んでいます。その内容を提供することで、ユーザーのアウトプットの質的向上に貢献できるのではないかと考えたのです。

そして3つ目が、ユーザーの「調査の内製化」です。調査が内製化できていない状態では、有料レポートを購入しなければいけなかったり、コンサルやシンクタンクに依頼をしたりする必要があります。その情報が欲しいと思っても、自分たちの情報として必要な形にカスタマイズされなかったり、一般論が書いてあったりといった問題も生じます。

外部環境が目まぐるしく変化する中で、自分たちの組織にあった情報を機動的に集められる体制を構築することは非常に大切です。何かしら社会的なイベントが起こった場合に、組織にフィットした情報を機動的に集めて、組織でアウトプットを提供できれば、素早く意思決定することができます。それは、私たちが提唱するアジャイル経営の土台づくりにもつながると考えています。

サービス内容の独自性と顧客価値

プレミアムサポートは「調査の内製化」を支援するサービスです。月額20万円で月20時間分、SPEEDAコンサルタントが伴走するかたちで、お客様と「共同調査」をします。この「共同調査」こそがプレミアムサポートの特徴です。ひとつのテーマについて、お客様とコンサルタントがそれぞれ調査をし、週1回の定例ミーティングの場で、お互い調査した内容をテーブルの上に広げてディスカッションするのです。

お客様はコンサルタントの調査内容を見たり、調査した内容についてコンサルタントからフィードバックを得たりして、新たな調査観点を見出していきます。そのうえで、一緒に情報を整理して、一緒に資料を作成して完成させていく。そんなサービスです。

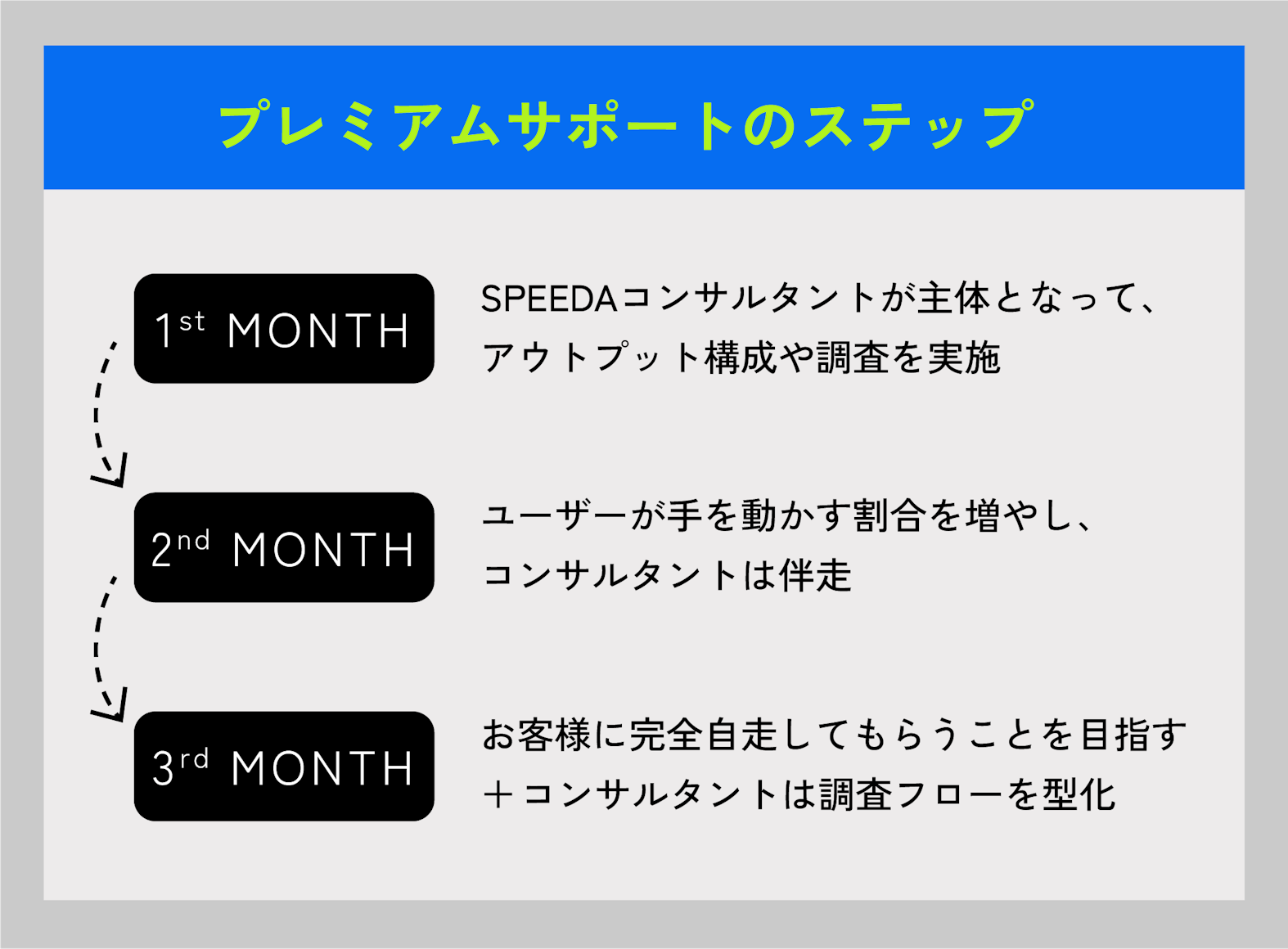

プレミアムサポートは1ヶ月から契約できますが、SPEEDAでは3ヶ月間を推奨しています。1ヶ月目はSPEEDAコンサルタントが主体となって、アウトプットの構成や調査をします。2ヶ月目はお客様が手を動かす割合を増やして次のテーマに取りかかる。3ヶ月目はお客様に完全に内製していただくことを目指します。

同時に、我々は今までやってきた調査のフローを型化して、資料に落とし込み、お客様の組織内で再現できるように、型化した調査フローのアウトプットをまとめてお渡しします。

カスタマーサクセスとの違い

プレミアムサポートは、SPEEDAというプロダクトの活用促進を目指しているわけではありません。ユーザーの組織内における「調査の促進」を目指しているところに独自性があると考えています。業務に必要なツールのひとつとしてSPEEDAがある、そんな位置づけで運営しています。

一般的な調査業務を行ううえで、SPEEDAを使う場合もあれば、その前段となる問いの立て方やリサーチの仕方も含めてサポートすることもあります。

どんな情報が必要かがわかっていなければ、SPEEDAの「わかりやすいUI」といった価値は最大化できません。その一歩手前でつまずいてしまうと、SPEEDAを使いこなすまでに至りません。

そこで、SPEEDAというプロダクトを使ってもらうことよりも、「一歩手前の課題」を解決することに注力して、よりSPEEDAの活用促進につなげるという考え方です。「プレミアム」と銘打ってはいますが、リサーチ初心者向けサポートのようなイメージです。

カスタマーサクセスと似たサービスと捉えられがちですが、カスタマーサクセスはより広いタッチポイントを持っています。その中から、SPEEEDAをうまく使いこなせていないユーザーに対してプレミアムサポートを紹介し、そこで初めて我々がお客様に伴走します。

多くのユーザーがリピート発注

プレミアムサポートを利用したユーザーの4割から、追加発注をいただいています。なぜなら、たとえば顧客業界の事例収集をテーマにプレミアムサポートを利用していたユーザーが、次は競合分析がしたいとなったとき、調査テーマが変わることで調査の観点も大きく変わってくるためです。また、別部署のユーザーをご紹介いただくケースもあります。

一度プレミアムサポートに価値を感じてくださったユーザーからは、このようにリピートいただくことが少なくありません。

プレミアムサポートを通して、SPEEDAの利用率はより安定化してきました。使いこなすのが難しい複雑なSaaSのほうが、プレミアムサポートのようなサービスを提供しやすいと言えそうです。

また、プレミアムサポートに携わるコンサルタントのやりがいは、ユーザーの課題に深く入り込めることです。調査上の課題はもちろん、情報活用における組織上の課題など、リアルなお悩みをご相談いただけます。

一般的なコンサルティングだと依頼された調査のアウトプットを渡しますが、そうではなく、お客様自身と同じ立場から一緒に取り組むため、「調査仲間」として信頼いただけることが背景にあると感じています。

SPEEDAプレミアムサポートの具体的な戦略/戦術

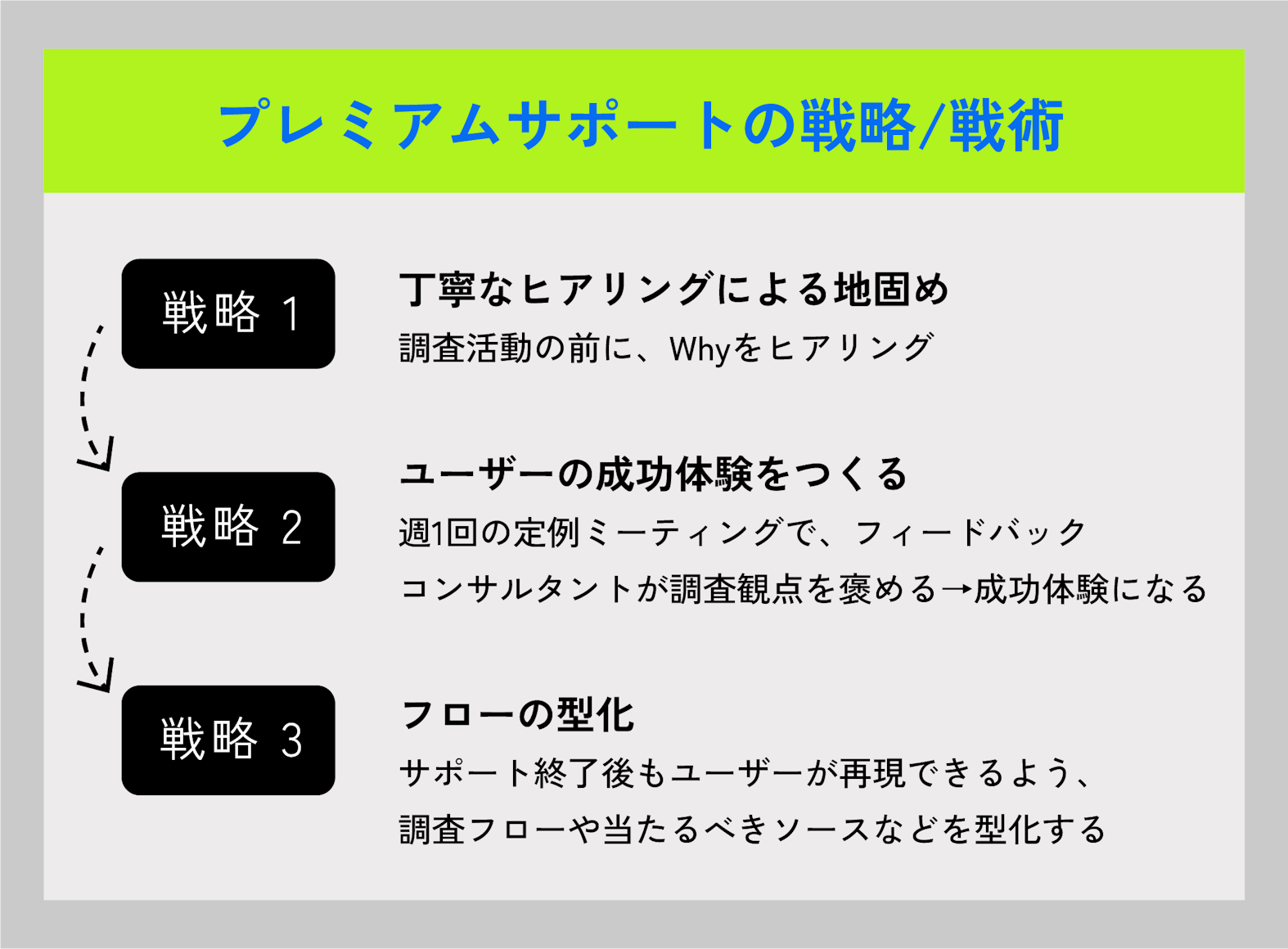

SPEEDAプレミアムサポートの具体的な戦略/戦術は、大きく次の3つです。

ひとつ目は「丁寧なヒアリングによる地固め」です。当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、ユーザーの中には「なぜその調査をしているのか」「誰がどういう場面で使う資料なのか」が漠然とした状態のまま、手を動かしている方が少なくありません。調査活動・情報収集をする前に、調査の意義や目的、特に組織的意義や、その情報をどう活用するかといったアウトプットも含めて丁寧にヒアリングして、しっかりと地固めします。

ふたつ目は「ユーザーの成功体験をつくる」こと。プレミアムサポートでは、お客様と週1回行う定例ミーティングを大切にしています。実はユーザー企業の調査担当者は、フィードバックをもらう機会が、普段なかなかありません。自分のやり方で合っているのかどうかわからず、不安で自信が持てないという方も多いのです。

定例ミーティングでのディスカッションで私たちが「素晴らしい調査結果ですね」とお伝えすると、それが成功体験につながり、その後も自信を持って調査に取り組めるようになるユーザーが少なくありません。私たちは率直に意見をお伝えしているだけなのですが、ユーザーにとっては重要な機会になっていると感じています。

3つ目は「フローの型化」。プレミアムサポートの最終ゴールは、調査の内製化にあります。どういう情報に着目したのか、どういうソースに当たるべきか。そういったものを型化して、サポート終了後も再現できるようお手伝いします。

そのため、1ヶ月目にSPEEDAコンサルタントが主導でアウトプットを出したあと、2ヶ月目以降も同じかたちでサポートしてほしいと依頼された場合、原則お断りしています。調査の内製化という目的から外れるためです。また、我々としても完全な労働集約となってしまうため、「敢えてやらない」選択をしています。

プレミアムサポートを利用した顧客の反応・声

ユーザーと適切な距離感を保つために、目的や意義を共有

プレミアムレポートを利用したユーザーからは、「情報の捉え方がわかった」という声をいただいています。あまたある経済情報の中から、「この情報を見ればこういうことがわかるんだ」「財務項目はここを見ればいいんだ」といった、情報の「見るべきポイント」を捉えられるようになったと体感されているようです。

また、「この調査がしたいのであれば、この情報に優先的に当たるべきである」といった情報の優先順位が整理でき、効率化できたという反応もありました。

3ヶ月間伴走したユーザーと後日お会いしたところ、

という言葉もいただきました。調査観点を褒めたり、次週までの調査タスクを「宿題」的に設定したりすることで、頼もしく思っていただけているようです。

こうしたお客様とのほどよい距離感を保つために、コミュニケーションでは「フラットな関係性」でいることを常に意識しています。「お客様」と「サービス提供者」という関係では、お客様に対して意見を述べる場面で、どうしても遠慮が出てしまいます。しかし、「いいもの」をつくるためには、フラットな立場で意見を言う必要があります。

そこで大切なのが、ヒアリングなのです。

はじめに目的を共有し、そのためにこちらからも意見を伝えますよ、とあらかじめ伝えておくこと。また、最初の段階でお客様側の誰が、どれだけ手を動かすのか、調査体制を固めてもらうようにもしています。なぜ調査をお客様自身の手でやる必要があるのか、その意義も含めて伝えるようにしています。

プロダクトに高い関心を持つユーザーと交流を深める

お客様との関係性構築の一環として、サポートデスクとつながりのある方や、プレミアムサポートを利用いただいたお客様を招待し、ユーザー会を開催しました。プレミアムサポート自体はオンラインで始まったサービスなので、ユーザー会で初めて顔を合わせるお客様もいらっしゃいます。

それでも、サポート期間中はユーザーと共同調査で同じテーマに取り組むので、戦友として「あの時のあの調査は懐かしいですね」といったように振り返りができて、会話が尽きることはありません。

見えてきた課題・今後の展開

カルチャーにフィットした人材の採用と育成が課題

プレミアムレポートを開始してから1年半。現在の課題は人材が不足していることです。ユーザーからの問合せは月に4〜5件ほどのペースでいただいていますが、それに対応できるキャパシティが足りません。

コンサルファームや銀行、証券会社などで調査業務に携わってきた方をターゲットに採用を進めてはいるのですが、カルチャーフィットの観点で採用につながらないケースがあります。

たとえば、前職で顧客に対していろんなソリューションを提供したかったけれども、社内の制約により実現できなかったというパターン。そうした制約の中で、「結果として認められなかったけれどもできる限りのこと」を「した」か「しなかった」か。そうした行動から、カルチャーにフィットするかどうかを判断しています。

今後、人材に関する課題が解決してメンバーが増えたら、お客様のニーズに対する調査フローの型化をしたいと考えています。プレミアムサポートのプレイヤーの教育装置を整備することも、今後に向けた課題のひとつだと認識しています。

SPEEDA EXPART RESEARCHと連携し、「知の循環」を生みだす

今後の展開としては、SPEEDA EXPERT RESEARCH(※)との連携を模索していきたいと考えています。

SPEEDA EXPERT RESEARCH:多様な業界のエキスパートの”経験知”を活用して、情報獲得効率と意思決定精度を向上させ、事業創出や企業変革の支援を行うサービス。

現状、プレミアムサポートの情報ソースはオープンソースに限られるという制約があり、お客様と共同調査をする中で、どうしてもその「壁」を乗り越えられていない──クローズドな、より深い情報を利用した調査を実施できていません。オープンソースよりも深い情報を知りたいときにEXRART RESEARCHの知見が得られれば、お客様とより高い質のアウトプットを生み出すことができるでしょう。

調査する中でEXPART RESEARCHへの接続を滑らかにできれば、より深いリサーチにつながり、お客様の満足度も高くなりますし、EXPART RESEARCHの知見を活用する文化やノウハウが根づいて「知の循環」にもつながります。

SPEEDA EXPART RESEARCHとの連携が、事業をまたいだクロスセルにもつながる可能性がありますし、実際に1〜2件そうした例が生まれています。今後もユーザーのよりよい調査体験を増やすべく、サポート内容を磨き込んでいきます!

編集後記

「ナレッジシェアシリーズで、プレミアムサポートを取り上げてほしい」と現場からリクエストをもらったとき、ユーザベース独自の内容すぎるのでは? 他社の方への「ナレッジシェア」にならないのでは……? と懸念していましたが、自社プロダクトやサポートデスクの利用率が低い場合に役立てそうなエピソードが聞けて、安心しました(笑)。

先日開催されたユーザー会に私も参加したんですが、捧が話している通り、ユーザーの方々とプレミアムサポートの担当が本当にフラットでびっくりしました。捧には以前もインタビューしたことがあり、その頃から全く変わらないユーザー目線に、私も襟を正されました。